À l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose (le 24 mars), nous revenons sur une récente formation organisée à Inukjuak par des scientifiques et des prestataires de soins de santé autochtones à l’intention des membres de la communauté inuite.

Une initiative communautaire en santé publique visant à soutenir les Nunavimmiut (Inuits du Nunavik) atteints de tuberculose a reçu un coup de pouce en février, lorsqu’une formation a été organisée à Inukjuak à l’intention de cinq nouveaux agents et agentes de santé publique (ASP) nunavimmiut.

Le rôle des ASP a été récemment développé par la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) et les deux réseaux hospitaliers de la région afin de permettre aux Nunavimmiut de participer directement à la prestation de soins de santé publique liés à la tuberculose (dont l’incidence a augmenté au Nunavik depuis 2003) et à d’autres affections. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du mouvement de renforcement et d’autonomisation des communautés du Nunavik en vue d’une plus grande autogouvernance.

La formation a été offerte par l’équipe d’un projet de recherche parallèle à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (l’Institut) et codirigée par Glenda Sandy, inf., M. Sc., infirmière-conseillère naskapie-crie de la RRSSSN, et Faiz Ahmad Khan, M.D., scientifique au Programme de recherche translationnelle sur les maladies respiratoires à l’Institut, professeur agrégé au Département de médecine de McGill et pneumologue exerçant au Nunavik et à Montréal. L’équipe qui a dirigé l’élaboration de la formation comprend également Ben Geboe, M. Serv. Soc., Ph. D., membre de la Yankton Sioux Tribe du Dakota (il a aussi de la famille dans des communautés des Premières Nations du Manitoba), travailleur social et chercheur postdoctoral à l’Institut, ainsi qu’Anna Dunn-Suen, M. Sc., assistante de recherche dans l’Unité de recherche respiratoire, épidémiologique et clinique de l’Institut.

« En inuktituk, kanniq signifie “confluence” et est le nom traditionnel au Nunavik du lieu où deux rivières se rencontrent », explique Sandy, en référence au nom du programme et au titre de sa fonction officielle, coordonnatrice de l’équipe Kanniq (anciennement coordonnatrice de la formation des ASP). « C’est le fondement du programme, dans lequel les voix et les expériences des Nunavimmiut avec la tuberculose, leurs espoirs pour leur communauté, façonnent et guident son développement. Les membres de l’équipe Kanniq travaillent en étroite collaboration avec les ASP pour s’ajuster à leur niveau et leur offrir la formation et le soutien nécessaires pour favoriser leur évolution professionnelle, à leur propre rythme. »

Le Dr Khan ajoute : « Notre équipe, sous la direction de Puvaqatsianirmut (notre comité directeur) et de nos partenaires nunavimmiut, s’efforce d’utiliser la recherche comme outil d’alliance inclusive. En l’occurrence, nous avons eu la possibilité de soutenir les efforts des Nunavimmiut en vue d’une meilleure autodétermination des Inuits en regard des services de lutte contre la tuberculose. »

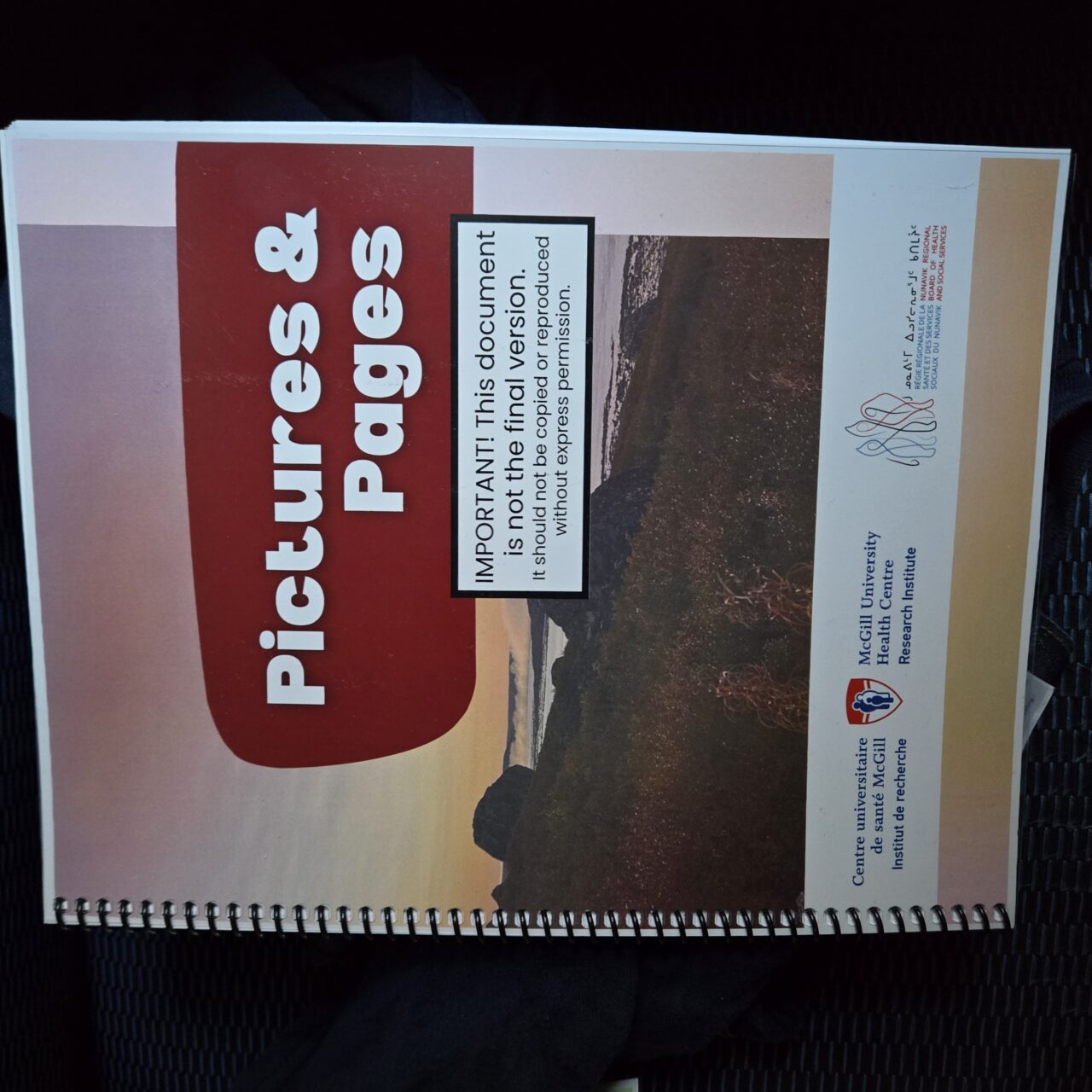

La recherche comprend une grande consultation, auprès d’environ 150 Nunavimmiut, menée par Ben Geboe et les scientifiques nunavimmiut Sophie Tukalak, Daphne Tooktoo et Natasha MacDonald, Ph. D. Lors des entretiens, menés principalement en inuktitut au Nunavik, les Nunavimmiut ont partagé leur expertise et leurs expériences sur leurs communautés et sur la tuberculose. Les résultats sont utilisés non seulement pour enrichir le programme, mais aussi pour fournir des outils aux ASP.

La formation du mois dernier, dirigée par Glenda Sandy, Ben Geboe et Anna Dunn-Suen, intégrait cinq apprenants et apprenantes provenant de trois communautés ayant des foyers de tuberculose active. L’équipe leur a présenté le manuel sur la tuberculose qu’elle avait préparé après la consultation et qui a été très bien accueilli par les apprenants et apprenantes et les membres de la communauté.

Les ASP travailleront avec les infirmières spécialisées en tuberculose de leur communauté afin d’offrir un soutien et des conseils aux patients touchés par la maladie. « Il y a toute une série d’activités cliniques à laquelle les ASP peuvent contribuer, mais leur rôle principal consiste à soutenir les personnes et les familles, notamment en comprenant ce qu’elles vivent, explique Ben Geboe. Une partie du manuel portait donc sur la tuberculose et les différentes interventions, mais une grande partie était consacrée à l’engagement communautaire et à la communication. »

Ben Geboe, qui a une longue expérience de la sensibilisation des populations autochtones urbaines à Montréal et à New York et qui a pu adapter une partie de cette expérience à la formation de l’ASP, explique que le travail social s’inscrit dans une approche de la santé publique appelée « aide mutuelle ». « Les personnes les mieux placées pour effectuer ce type de travail sont celles qui ont l’expérience réelle de la communauté à laquelle vous essayez de vous adresser, explique-t-il. Dans le cas des ASP, certains d’entre eux ont connu la tuberculose par l’intermédiaire de leur famille et de leurs amis, et ils sont très investis dans leur communauté. Et ils parlent l’inuktitut. »

L’engagement d’un même groupe de membres autochtones de l’équipe au fil du temps a aussi contribué au succès de l’initiative. « Personnellement, je m’inspire beaucoup de ma propre expérience en tant que première infirmière naskapie de ma communauté, travaillant et évoluant dans deux mondes, pour guider mon travail », explique Glenda Sandy, qui est infirmière depuis 22 ans et travaille pour la RRSSSN depuis 2019; elle a également été infirmière-conseillère autochtone à l’École des sciences infirmières Ingram de l’Université McGill.

« Je pense que l’un des points forts de notre approche est sa continuité, ajoute Anna Dunn-Suen. Les scientifiques qui ont interrogé les participants ont activement participé à la conception du manuel et de la formation. Il est encore tôt, mais je pense que cela a contribué à son accueil favorable. »

L’équipe espère que le programme sera étendu à d’autres problèmes de santé publique. « J’espère que ce programme sera une ressource future lorsqu’il s’agira d’évaluer les besoins en matière de santé. L’une des sources d’inspiration a été le programme de sages-femmes du Nunavik, qui a connu un grand succès », explique Ben Geboe, ajoutant qu’en créant des emplois, le programme ASP contribue également à l’économie locale.

En fin de compte, selon l’équipe, il est important de ne pas perdre de vue l’objectif global des communautés du Nunavik : que les Nunavimmiut prennent l’initiative de décider de la manière d’aborder leurs besoins en matière de santé.

Des mots de sagesse qu’un aîné et un leader de la communauté ont tenus pendant la formation ont trouvé écho chez Ben Geboe. « Ils ont dit : “Peu importe que quelqu’un accepte le traitement ou qu’il le rejette. Ce qui compte, c’est qu’il mérite qu’on lui propose le traitement” », se souvient-il, expliquant que dans notre quête de résultats, cet objectif plus inclusif peut être perdu de vue. « Nous pensons : “Quel est le résultat? Ils ont reçu les médicaments”. Nous voyons toujours la fin. Mais ce dont ils ont parlé — et c’est un point de vue très autochtone — c’est que nous devrions nous engager continuellement, même si la personne ne veut même pas nous regarder. C’était si clair, si éthique. »

Photos: Ben Geboe

À lire aussi:

Inclure les Inuit pour contrer la tuberculose au Nunavik