Article du mois de septembre de notre série mettant en lumière la contribution de la Faculté de médecine de l’Université McGill à la ville de Montréal en l’honneur de son 375e anniversaire.

En près de deux siècles, les hôpitaux du réseau universitaire de santé mcgillois ont beaucoup évolué. Les organisations privées tenant obstinément à leur indépendance et rivalisant pour obtenir du financement et des ressources sont devenues des établissements financés par l’État, unis par la collaboration et axés sur l’intégration et la consolidation.

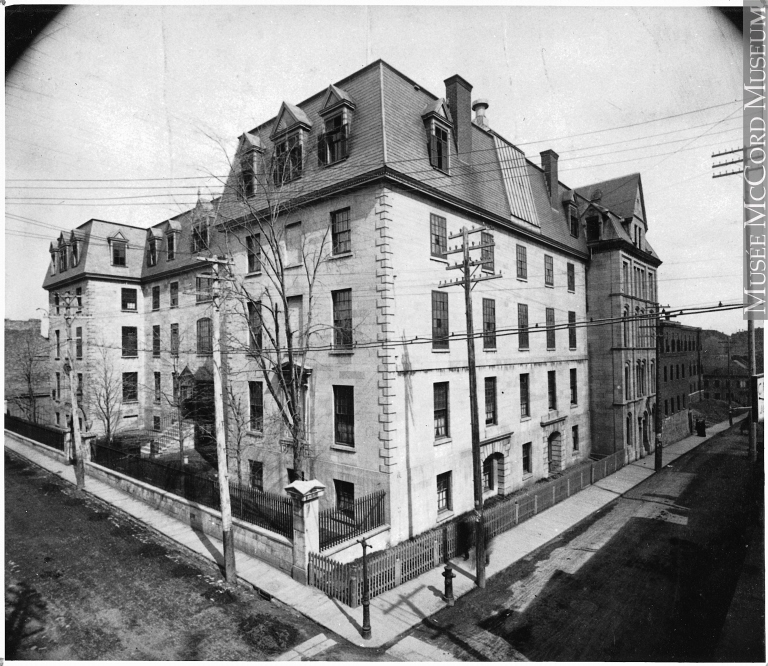

La plupart des hôpitaux affiliés à l’Université McGill ont été établis à une époque où le financement des soins de santé combinait soutien public, fonds de dotation et dons de la communauté. Le plus ancien est l’Hôpital général de Montréal, fondé en 1819, qui est antérieur à la Faculté de médecine (1829) et qui a été son premier et principal hôpital d’enseignement – avec l’University Lying-In Hospital après 1843 – jusqu’à ce que ce l’Hôpital Royal Victoria ouvre en 1893.

« Les Lords Strathcona et Mount Stephen [barons du transport ferroviaire] ont construit le Royal Vic comme hôpital concurrent à services complets », explique le Dr Richard Cruess, ancien doyen de la Faculté de médecine (1981-1995) et coauteur de deux ouvrages sur l’histoire de cette dernière. Une rivalité intense a marqué la relation entre les deux hôpitaux pendant plus de cent ans. Après la Deuxième Guerre mondiale, le vieillissement des installations a suscité une tentative d’association afin de lever des fonds pour les nouvelles constructions des deux hôpitaux. Les efforts ont échoué lamentablement. « On raconte qu’à la première réunion, on ne s’entendait même pas sur l’ordre du jour », relate le Dr Cruess.

Pendant ce temps, les hôpitaux anglais se multipliaient à Montréal, nombre d’entre eux employant des professeurs mcgillois et servant officieusement d’hôpitaux d’enseignement. L’Hôpital Douglas, fondé en 1881 et appelé à l’époque le « Protestant Hospital for the Insane », n’est devenu un hôpital d’enseignement mcgillois qu’en 1946, même si les étudiants en médecine y étaient formés depuis 1900. L’Hôpital de Montréal pour enfants, ouvert en 1904, a été officiellement affilié à McGill en 1920. Le Royal Edward Institute, devenu l’Institut thoracique de Montréal, a été fondé en 1909 pour combattre la tuberculose et a été affilié à McGill en 1932. Avec l’avènement des antibiotiques pour traiter la tuberculose dans les années 1940, d’autres maladies respiratoires y ont graduellement été soignées. L’Hôpital Shriners, ouvert en 1925 et spécialisé en orthopédie pédiatrique, est aussi affilié à McGill.

En dépit de la Grande dépression, l’année 1934 s’est révélée favorable pour les soins de santé des milieux anglophones de Montréal. L’Hôpital St. Mary, fondé en 1924, a pris possession de ses installations actuelles en 1934, bâties grâce à la générosité de la communauté catholique irlandaise de la ville; cet établissement est plus tard devenu un hôpital d’enseignement de McGill. L’année 1934 a également vu l’inauguration de l’Hôpital général juif, financé par la communauté juive montréalaise. Sa pleine affiliation avec McGill lui a été accordée en 1969.

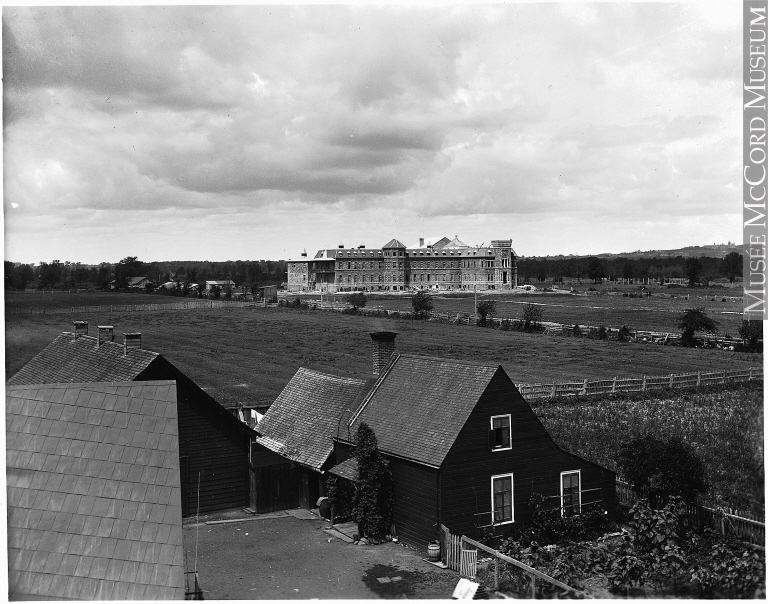

Enfin, l’Institut neurologique de Montréal a aussi ouvert ses portes en 1934. « L’exceptionnel neurochirurgien qu’était Wilder Penfield envisageait de réunir des chercheurs et des cliniciens s’intéressant aux maladies neurologiques et il a convaincu la Fondation Rockefeller de financer son projet en plein milieu de la Grande dépression », relate le Dr Cruess. Contrairement aux autres hôpitaux, le Neuro a été affilié à McGill dès sa création. Tout simplement parce que le directeur du Royal Vic, aussi patron du Dr Penfield, Sir Charles Meredith, estimait que le risque financier était trop important à l’époque pour son hôpital. Le Neuro a donc été créé sous les auspices de l’université, un statut qu’il conserve encore aujourd’hui.

Après la Deuxième Guerre mondiale, le réseau est demeuré relativement stable, selon le Dr Cruess. « Les établissements demeuraient des concurrents indépendants s’adonnant à une certaine collaboration et entretenant des relations convenables, mais sans que le personnel ne passe d’une institution à l’autre. » La situation est restée inchangée jusqu’à l’introduction de l’assurance-maladie au Québec en 1970. « La combinaison des demandes des soins spécialisés modernes, où le simple maintien de la compétence exige des volumes de cas raisonnables, et de la quête de soins plus efficients du côté du gouvernement, menaçait le maintien de deux hôpitaux généraux pour adultes, d’autant qu’ils n’étaient qu’à deux kilomètres l’un de l’autre. »

À terme, les pressions exercées sur le réseau en vue de consolider l’administration et les services médicaux ont donné lieu à un regroupement volontaire en 1997 pour former le Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Il était constitué de l’Hôpital général de Montréal et du Royal Vic, qui ont mis fin à leur vieille rivalité, ainsi que du Neuro, de l’Institut thoracique de Montréal et de l’Hôpital de Montréal pour enfants. L’Hôpital Lachine s’est joint au CUSM en 2008. Le déménagement historique au mégahôpital du site Glen a eu lieu en 2015, avec le Royal Vic, l’Hôpital pour enfants et l’Institut thoracique logeant sous le même toit.

La motivation pour créer le CUSM est venue des hôpitaux mêmes et, sur le plan administratif, la transition s’est réalisée sans heurts. Les difficultés d’adaptation existaient surtout sur le plan personnel, raconte le Dr Cruess, qui sait d’expérience à titre de chirurgien orthopédiste de longue date du Royal Vic que de tels regroupements peuvent se révéler une pilule difficile à avaler.

« Une des forces de la Faculté de médecine de McGill au fil des ans est la loyauté extraordinaire du personnel, du personnel infirmier et des médecins pour leur établissement », explique-t-il. « Les personnes qui ont travaillé au Royal Vic s’y plaisaient vraiment, et ceux de l’Hôpital général et de l’Hôpital pour enfants partageaient ce sentiment pour leur établissement. La rupture de cette relation n’a pas été facile – et très franchement, j’en sais quelque chose. Je suis venu à Montréal pour aller au Royal Vic avec mon épouse, la Dre Sylvia Cruess. Nous étions attachés à sa culture; nous y formions une communauté. » Le Dr Cruess poursuit : « Ce n’est pas facile, lorsque vous avez été des concurrents pendant des années et que vous êtes un chirurgien ou un psychiatre de 60 ans et que, tout à coup, vous devez déménager à l’autre hôpital, car les activités y sont transférées. C’est très difficile. »

Cela dit, il se tisse de nouveaux liens et de nouvelles loyautés, et selon le Dr Cruess, les regroupements ont eu des incidences très positives sur les soins aux patients et les résultats thérapeutiques à Montréal. À ses dires, le déménagement au site Glen, bien que complexe sur le plan logistique, n’a pas été aussi difficile sur le plan professionnel que le regroupement en 1997. « La plupart des changements de culture étaient déjà bien avancés avant le déménagement au site Glen. Le déménagement a vraiment rapproché les gens », conclut-il.

Le 29 septembre 2017